Война за джунгарское наследство

| Война за джунгарское наследство | |||

|---|---|---|---|

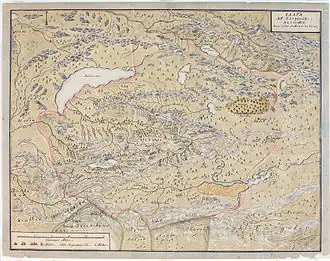

Карта Джунгарии составленная Йоханом Ренатом. Границы Джунгарского ханства | |||

| Дата | 1759—1786 гг. | ||

| Место | Южный Казахстан, север Кыргызстана | ||

| Причина |

См. причины конфликта Подробнее:

|

||

| Противники | |||

|

|||

| Командующие | |||

|

|||

| Силы сторон | |||

|

|||

|

|

|||

Война́ за джунга́рское насле́дство[1] (также: кыргызско-казахские столкновения[2]; казахско-кыргызская война[3]; казахско-кыргызские столкновения[4][5]) — вооружённый конфликт между кыргызскими правителями чуйско-таласских племён и казахскими правителями Старшего и Среднего жузов за территорию Семиречья, находившегося до падения Джунгарии в составе Джунгарского ханства, и некогда принадлежавшее кыргызским и казахским племенам, как часть наследия Моголистана.

Причины

Территориальные споры

По мнению казахстанского историка Р. Д. Темиргалиева, причиной конфликта стал прежде всего территориальный вопрос. Кыргызы и казахи считали своими многие джунгарские земли, и позиции каждой стороны были по-своему обоснованы. По его мнению, Семиречье и Алатау — территории, исторически принадлежавшие могулам, то есть предкам как кыргызов, так и казахов Старшего жуза[3]. Такого же мнения придерживались советские историки Р. Б. Сулейменов и В. А. Моисеев[6]:

Отдельные столкновения в середине 60-х гг. переросли в настоящую войну из-за бывших джунгарских кочевий в Семиречье, на которые претендовали обе стороны.

Обе стороны упрекали друг друга и претендовали на спорные территории, унаследованные со времён нашествия Джунгарского ханства[7].

Политические причины

По мнению кыргызстанского историка Т. И. Асанова, поводом для конфликта послужили грабительские набеги и барымта, приобретавшие устойчивый характер. Это было связано прежде всего с определенными участниками территорий и пастбищ, где соседствовали и жили смежно кыргызы и казахи. На первых этапах ситуация носила экономический характер. Чтобы обеспечить себя, разорённые кочевники, были вынуждены пойти на грабежи. Для восстановления поголовья своих табунов, случалось, что даже родоплеменная верхушка прибегала к тем же методам. В конце концов, распри приобрели политический характер, привлекли к себе внимание кыргызской и казахской правящей верхушки[7].

По мнению кыргызстанского историка Д. Б. Сапаралиева, после разгрома Джунгарского ханства границы кыргызских кочевий стали соприкасаться с владениями казахских жузов, причём в пограничных районах иногда возникали мелкие стычки на почве барымты. По его мнению, хорошо осведомлённые цинские власти использовали эти мелкие стычки для разжигания вражды между кыргызскими и казахскими правителями[8].

Экономические причины

Семиречье и прилегающие районы играли важную роль в караванной торговле между Китаем, Средней Азией и Россией. Контроль над торговыми маршрутами обеспечивал племенам экономические выгоды, включая сбор пошлин и доступ к товарам, что делало эти территории предметом борьбы[9].

Силы сторон

Кыргызы

Численность кыргызского населения и всеобщего войска

В начале XVIII века численность кыргызов согласно российским документам (очень приблизительные оценки) составляла от 80 до 120 тыс. человек[10]. Согласно П. И. Рычкову, количество войска всех кыргызов составляло от 20 до 30 тыс. воинов[11].

Казахи

Численность казахского населения и всеобщего войска

Встречаются следующие цифры численности казахов: при Тауке-хане (1680—1715) количество его войска составляло 80 тыс. воинов. В послании Койбагара Кобякова от 1726 года отмечается, что всего казахов до 100 тыс. военных. В 1750 году Тевкелев А. отмечал, что Средний жуз наиболее многочисленный, после него идёт Младший жуз и уже после них Старший жуз, при этом Средний и Младший жузы могли выставить 130 тыс. всадников и ещё столько же имея в резерве, а Старший жуз может выставить 20 тыс. всадников. В другом месте отмечается, что каждый жуз насчитывает до 30 тыс. человек, кроме стариков, детей и женщин. Скорее всего, первое свидетельство о 260 тыс. воинах с двух жузов является опиской и имелось ввиду, что два жуза могут выставить 30 тыс. войска и 30 тыс. резерва. В этом случае, цифры совпадают с цифрами Тевкелева А. в других частях. Получается, что казахов тогда насчитывалось 80 тыс. войска, из которых, по мнению Тевлекева, 60 тыс. представляли Средний и Младший жузы (30 тыс. войска и 30 тыс. резерва), а Старший жуз мог выставить 20 тыс. воинов. Таким образом, подтверждаются численность казахов времён Тауке и Букенбая[11].

Согласно П. И. Рычкову, Младший и Средний жуз могли легко собрать от 40 до 50 тыс. воинов, в то время как Старший жуз давал только 10 тыс. воинов. В 1783 году генерал-поручик Апухтин оценивал количество войска Среднего и Младшего жузов до 100 тыс. воинов. В 1804 году Гавердовский оценивал количество казахов следующим образом: Старший жуз — 70 тыс. семей; Средний жуз — 169 тыс. семей; Младший жуз — 169 тыс. семей. Итого: 408 тыс. семей (до 3 млн. людей)[11].

Численность казахского войска участвовавшего в конфликте

В декабре 1770 года войско Абылай-султана во время похода на кыргызов состояла из 20 тыс. конницы. Это можно усмотреть из письма генерал-майора Станиславского в адрес командира Сибирского корпуса генерал-поручика И. И. Шпрингера. Абылай-хан имел в своём распоряжении несколько тысяч верных ему толенгитов (бывших джунгар), имевших солидный военный опыт, у его 30 сыновей, родных и двоюродных братьев, а также сватов из уважаемых семей также имелись толенгиты. Во время похода 1774 года армия Абылай-хан и Абулфеиз-султана состояла из 60 тыс. воинов, о чём сообщал командующий Семипалатной крепости полковник И. И. Титов в адрес командира Сибирского корпуса генерал-майору А. Д. Скалону от 9 января 1774 года[12].

Боевые действия

Первые столкновения

В 1759 году султаны Среднего жуза — Абулфеиз и Ханбаба совершили поход против кыргызов племени тейит во главе 15 тыс. войска[2]. Причиной похода, как сообщали казахи царским властям, было то, что кыргызы угоняли скот у казахов и препятствовали торговле с Цинской империей и среднеазиатскими ханствами. Чтобы привести кыргызов в подданство и взять с них аманатов, казахскими султанами был совершён поход[13], результаты которого остались неизвестны[2].

В 1760 году, как сообщается в кыргызских санжыра, Садыр-баатыр организовал поход против казахов[2]. Кыргызские баатыры подвергли грабежу поселения дулатов и кунградов[14]. В том же году казахи Среднего жуза, как пишет А. И. Левшин, напали на кыргызов и «нанесли им большой урон»[15].

Цинская угроза и затишье

Столкновения 1764-го года

В 1764 году кыргызы три раза совершили поход против племён Старшего и Среднего жузов, живших на реке Или и захватили множество казахов в плен[16]. Подтверждая эти сведения, русский посланник Ш. Абзанов сообщал, племена Старшего и Среднего жуза, кочевавшие возле Джунгарии у реки Или, 3 раза подверглись нападениям со стороны кыргызов, казахи были разбиты и разорены. Также Ш. Абзанов сообщал, что кыргызы захватили множество казахов в плен[17][18].

Об этом событии в одной из песен Бухар-жырау сообщал[19]:

Удалой батыр Ерсадыр

Раз собрался, решился в поход.

Ввёл в сомненье свой славный род,

И нарушил непрочный мир.

И на сортов он налетел,

Их засыпал дождём из стрел.

И найманов разбил, и конратов,

Был он быстр, жесток и смел.

И найман рыдал и конрат,

Их аулы разбиты жестоко,

Много мёртвых ягнят и козлят,

Унесло селевым потоком.

На Аксу, и у Муздыбулака,

На Коксу, под Сайкалтереком.

Много тел несчастных казахов.

Унесло в бурлящие реки.— Бухар-жырау.

Столкновения 1765-го года

После разорения, которое потерпели казахские аулы в ходе походов кыргызов 1764 года, племена найман и кунград обратились за помощью к Абылай-султану. Аблай быстро откликнулся на просьбу и начал готовиться к ответному походу. Поход был назначен на август 1765 года для подготовки коней для большего похода. В сражении на Сарыбеле, кыргызы были разгромлены[20].

Столкновения 1766-го года

Во второй половине XVIII века набеги кыргызов достигали Созака и Шолаккоргана, а кокандцы захватили четыре казахских города, включая стратегически важный Ташкент. Угроза со стороны внешних врагов поставила Старший жуз в критическое положение, и его знать была вынуждена обратиться за помощью к влиятельному правителю Среднего жуза — Абылаю-султану. Проявив политическую дальновидность и военное мастерство, Абылай сумел объединить разрозненные племена Старшего жуза и организовать эффективное сопротивление. В 1766 году он утвердил свою власть над Ташкентом, вернув регион под казахский контроль. Особенно активную роль в этих событиях сыграли батыры из племени дулат, которые в 1760–1770-х годах вели ожесточённые бои с кокандцами и кыргызами. Согласно народным преданиям, в одном из таких сражений Самен-батыр в поединке победил знаменитого кыргызского вождя Садыр-батыра, став символом мужества и силы казахского сопротивления[21].

В октябре 1766 г. Аблай вновь совершил поход на кыргызов, разгромив кочевья биев Карабуты и Балдыбека. После этого он решился идти на Коканд. До сведения российских властей султан доводил, что «большие от них ево подвластным обиды, озорничества, и препятствие следуемых из бухарских городов туда и к ним в улусы купецких караванов чинитца». Готовясь к кампании, для «просмотру силы» противника, Аблай направил разведывательный отряд во главе со своим приемным сыном Бури-султаном. Но этот отряд был обнаружен и разбит кокандцами, а его предводитель оказался в плену. [22]

Хан Среднего жуза Абилмамбет-хан направил Абылаю письмо с предложением организовать совместное вооружённое выступление против кыргызов. После личной встречи и совещания с Абулмамбетом Аблай принял окончательное решение начать поход. Было решено предварительно уведомить командование цинских войск в Синьцзяне, чтобы избежать недоверия со стороны Китая[23].

Поводом для начала военных действий стал инцидент с кыргызским старшиной сванского рода Балдыбеком. При гонцах Абылая он демонстративно разорвал письмо, в котором содержалась просьба не задерживать торговые караваны и прекратить грабежи. В ответ на это, в октябре 1765 года, Абылай выдвинул свои войска против кыргызов[23].

Несмотря на подготовку к военному конфликту, многие казахские старшины выступали за мирное урегулирование спора, опасаясь столкновения с сильным противником. Башкирский старшина Казаккул Казанбаев, побывав у Абылая, сообщил в Троицке, что казахские вожди пытаются отговорить Абылая от похода и собираются отправить к нему посольство, чтобы убедить его вернуться. В случае отказа Абылая, к нему планировал присоединиться его брат Даутбай-тархан[24].

Абылаю удалось добиться уступок от ряда кыргызских родов. В подтверждение заключённого мира он получил от них аманатов — заложников. По сообщениям башкирских посланников Казанбаева и Азлаева, в августе 1766 года Аблай находился в кочевьях Старшего жуза вместе со своими сыновьями. Один из влиятельных киргизских биев, Карабута, передал ему в залог своего сына, а также семь семей со всем их имуществом и скотом. Кроме того, были возвращены десять казахов, ранее захваченных кыргызами в плен[24].

В это же время кыргызы вели боевые действия против кокандского правителя Ирданы-бека. Воспользовавшись тем, что основные силы киргизов были заняты на другом фронте, Абылай напал на кочевья феодала Балдыбека. По показаниям казахского старшины Уразмамета, в октябре 1766 года Аблай нанёс поражение Карабуте и захватил около 500 человек, включая мужчин, женщин и детей. В ответ на это киргизский родоправитель направил к Абылаю посольство с богатыми дарами с просьбой о мире. Абылай принял это предложение[25].

Столкновения 1770-го года

В 1770 году по кыргызам был нанесён удар[26]. Это сражение в источниках академика В. В. Бартольда и Ч. Ч. Валиханова отмечается как «Джаиловское побоище» или «Истребление Жайыла». Так, Ч. Ч. Валиханов писал, что в 1770 году Абылай напал на кыргызов около реки Туро, совершив переход через Шахту и преследовав кыргызов до Чуйской долины. Около рек Кызылсу и Шамси, впадающие в реку Чу, произошло сражение, в которой все кыргызы сражались против Абылая. Это сражение, как сообщает Ч. Валиханов, в кыргызских преданиях известно под названием «Джаилово побоище». Он пишет, что кыргызы потерпели такое поражение, что из поколения толкан племени солто, осталось только 40 человек. Ч. Валиханов сообщает, что волости Яна-кыргыз и Бай-кыргыз являются потомками пленников, захваченных Абылаем[27].

После этого сражения киргизы направили к Аблаю посольство с предложением заключить мир, установить границу, обменяться пленными. В знак верности знатные родоправители манапы отдали в заложники своих сыновей. Условия эти были приняты Аблаем, и на некоторое время между казахами и киргизами воцарился мир.[28]

Сражение завершилось гибелью многих кыргызских батыров, пленением Жайыла, его сыновей Эсена, Усена, Теке и Итике, а также их соплеменника — Момокон-баатыра. Все они были казнены, кроме младшего из сыновей Жайыл-бия — Итике, и Момокона, которых освободили из-за малолетнего возраста.[29]

Столкновения 1771-го года

9 октября 1771 года военнослужащий И. Абдулов, побывавший на приёме у Абылая, докладывал западносибирским властям сведения о том, что кыргызы разбили и убили 17 тысяч казахов Большой орды «баланайской волости»[комм. 1]. Так же он упомянул, что Абылай отозвался на жалобу казахов и «намерен идти войною»[30].

Столкновения 1774-го года

В 1774 году Абылай-хан в союзе с Абулфеис-султаном, во главе 60-тысячной армии организовали поход против кыргызов, о чем сообщал командующий Семипалатинской крепости полковник И. Т. Титов в адрес командира Сибирского корпуса генерал-майору А. Д. Скалону от 9 января 1774 года[26].

Столкновения 1779-го года

Кыргызы не прекратили военные действия и продолжили совершать набеги на казахов Семиречья. Факт ожесточённых столкновений подтверждал и сам Абылай-хан, который в августе 1779 года сообщал российским властям, что кыргызы «чинят несносные беспокойства и притеснении, то есть делают во всегдашнее время военною рукою на них[комм. 2] нападении и притом захватывают к себе жон, детей и имение их, которые, не стерпя таковому раззорению, принуждены слёзно просить моего защищения». Также Абылай-хан сообщил, что намерен отправиться в поход[31][32].

Тем временем последний поход Аблая вновь увенчался успехом благодаря военной хитрости, с успехом применённой ханом против своих простодушных противников. Для этого был использован русский солдат Яков, вследствие какой-то провинности бежавший в своё время к казахам из Петропавловской крепости. Теперь он, в полной амуниции, постоянно находившийся рядом с Аблаем, был даже включён в состав посольства, направленного к кыргызам. Это должно было указывать на «широкую поддержку, оказываемую казахам русскими властями». А поскольку кыргызы на тот момент не имели тесных отношений с Россией, смутно представляя жизнь русских, Яков легко мог быть принят хоть за генерала. Кроме того, Аблай сообщил кыргызам, что пограничный китайский отряд, располагавшийся неподалёку, также будет действовать на стороне казахов.

Поверив уловкам, большая часть кыргызских биев и батыров решила просить мира и предоставила Аблаю аманатов из 15 наиболее знатных семей, которые были разделены между казахскими чингизидами. Так, Я. Уманов об этом сообщал[33]:

Из тех диких киргизов большая часть сим захватом в послушание Аблая приведена, а остался только один Садык-бий со всею его волостью, за чем Аблай не отступает, теперешнего его место пребывания, старается всячески взять и от сего последнего аманата. Ежели добровольно не согласится, то намерен сделать на него нападение, к чему и покорённые им киргизы помогать обещались.

После этого состоялись длительные переговоры между знатью обоих народов. Главным вопросом на них, разумеется, стало определение границ. В результате стороны определили их примерно по той линии, где проходит современная граница Казахстана и Кыргызстана[33]

В следующем 1780 году сам султан, сообщая о своём походе российским властям, писал:

В прошедшем году отбыл я из своего кочевья для войны на диких киргизцов, которых я унял и усмирил; да и ташкенския и карыкалпацкия городки привел к себе в покорность, и теперь я со своими подвластными киргисцами нахожусь в благополучии.

Последние столкновения

К 1780-м годам кыргызы продолжили проводить набеги на казахские племена в Семиречье. Некоторые казахские роды из-за давления кыргызов перекочевали на территорию Среднего жуза. Так, например, весной 1783 года, аулы чанычкылы под предводительством Бердыкожа-батыра были вынуждены перекочевать к Чингизтау и вытеснить кочевавших там найманов[35].

В 1784 году кыргызы совершили ряд нападений на казахские племена Старшего жуза. В ответ Чингис-султан отправил казахский отряд из 300 воинов во главе со своим младшим братом Тыз-султаном. Казахи были разбиты, а Тыз-султан попал в плен. Через некоторое время Тыз-султан был выкуплен из плена[35].

В 1785 году Чингис-султан и Касым-султан совершили поход против кыргызов, однако, они потерпели поражение и попали в плен. Кыргызы выпустили их из плена с договоренностью впредь жить в мире[36].

В октябре 1785 года Бердикожа-батыр выступил против кыргызов во главе 700 воинов из подвластных ему племен и родов. Поводом для похода стало похищение 2500 казахских лошадей кыргызами. Когда казахи подошли к границе с кыргызами, они обнаружили цинский отряд численностью 1500 человек, посланный с целью наказания кыргызов за угон китайских лошадей. Бердикожа-батыр заключил союз с китайцами, и совместные казахско-китайские войска нанесли скоординированный удар вдоль рек Аягуз и Или, нанеся поражение кыргызам[37][38].

«Овсенаикрепчайшей предосторожности от выступившаго в поход неизвестно куда Средней киргиской орды Аблай-салатна с дватцатью тысячами подданных своими киргисцами…у них война з дальними киргизами, которые-де живут за Ташкиниею и препятствуют-де им ташкинцам выходить к ним, киргисцам, а кои-де их отсюда провожают – убивают и грабят, и так-де чрез то они лишаются всех торгов…И так-де ныне сам Аблай-салтан собрал сколько возможно было ото всех улусов доброконных»[39]

Недатированные столкновения

Итоги и мирные переговоры

Мирные переговоры 1780 года

Мирные переговоры 1786 года

Последствия

Кыргызско-казахские отношения

Российско-казахские отношения

Среди причин принятия казахами Старшего жуза русского подданства М. А. Терентьев называет обострение отношений с соседями, в частности и с кыргызами[40]. Казахстанский историк и кандидат исторических наук — И. В. Ерофеева, пишет, что продолжительное военное противоборство казахов с сильными юго-восточными соседями, такими как кыргызы, являлось одной из постоянных тем для посланий писем казахских правителей российским властям[41]. Так например, султан Старшего жуза Суюк Абылайханов писал русским[42]:

Е.и.в. всемилостивейший великий белый царь изволили пожаловать меня чином, медалью и золотой саблей, и я с подведомственными мне юсуновскими киргизами поступили, на верноподданнство России и приняли присягу. С того самого времени, мы, султаны, старшины, бии и все киргизы, просили высшее правительство учредить при р. Каратале окружной приказ, но танковый по настоящее время не построен. Если же не учредить такового, то ташкентские владения и каракиргизы и другие народы не дадут нам спокойствия, делая обиды и баранты, почему мы, султаны, бии и старшины, покорнейше просим Вас, как милостивого начальника, о учреждении окружного приказа, учинить свое председательство к построению на р. Каратале; если это это не будет возможно, то для ограждения нас от стеснения ташкенцев и каракиргиз выслать отряд, продовольствие которым мы обязуемся содержать на свой кошт.

Преданностью же и службой нашему великому белому царю телом и душой всегда готовы.

— Прошение султана Старшего жуза С. Аблайханова и биев пограничному начальнику сибирских казахов полк. Вишневскому об учреждении окружного приказа для защиты казахов от соседних ханств. 5 мая 1843 г.

Примечания

- Комментарии

- ↑ в 1785 году

- ↑ Д. Б. Сапаралиев пишет, что вероятно речь идёт о найманах.

- ↑ Подвластных Абылай-хану казахов.

- Примечания

- ↑ Радик Темиргалиев. Казахи. Путь предков. — Алма-Ата: Аспандау, 2019. — 362 с. — ISBN 978-5-04-151780-9. Архивировано 26 декабря 2024 года.

- 1 2 3 4 Сапаралиев, 2003, с. 23.

- 1 2 Р. Д. Темиргалиев. Эпоха последних батыров. — Алматы: Аспандау, 2013. — С. 330. — 400 3 с. — ISBN 978-5-04-161878-0. Архивировано 26 декабря 2024 года.

- ↑ Р. Д. Темиргалиев. Эпоха последних батыров. — Алматы: Аспандау, 2013. — С. 382. — 403 с. — ISBN 978-5-04-161878-0. Архивировано 26 декабря 2024 года.

- ↑ Р. Д. Темиргалиев. Казахи. Путь предков. — Алматы: Аспандау, 2019. — 362 с. — ISBN 978-5-04-151780-9. Архивировано 26 декабря 2024 года.

- ↑ Сулейменов Р.Б., Моисеев В.А. Из истории Казахстана XVIII века (о внешней и внутренней политике Аблая). — Алма-Ата: Наука, 1988. — С. 107. — 144 с. Архивировано 8 декабря 2024 года.

- 1 2 Асанов Т. И. Кыргызско-казахские взаимоотношения и пограничные вопросы XVIII-XIX вв. elbilge (2008). Архивировано 26 ноября 2024 года.

- ↑ Д. Б. Сапаралиев. Взаимоотношения кыргызского народа с русским и соседними народами в XVIII в. — Бишкек: НАН КР, 1995. — С. 89. — 152 с. — ISBN 5-8355-0852-2. Архивировано 9 декабря 2024 года.

- ↑ Сапаралиев Д. Б. «Взаимоотношения народов Средней Азии с Джунгарским ханством (XVII середина XVIII вв.)» // Nomadic Studies Bulletin №14. Ulaanbaator, 2008. C.39-55.

- ↑ Р. Темиргалиев. Казахский секрет выживания. Исторические уроки. centrasia.org (19 мая 2012). Дата обращения: 4 декабря 2024. Архивировано 27 декабря 2024 года.

- 1 2 3 Сабитов Ж.М. Численность казахов в Средневековье // Молодой ученый. — 2016. — № 2. — С. 745. Архивировано 4 декабря 2024 года.

- ↑ Кабульдинов З. Е. АБЫЛАЙ ХАН. Институт истории и этнологии имени Ч. Ч. Валиханова (6 апреля 2023). Дата обращения: 4 декабря 2024. Архивировано 7 мая 2023 года.

- ↑ Р. Б. Сулейменов, В.А. Моисеев. Из истории Казахстана XVIII века (О внешней и внутренней политике Аблая). — Алма-Ата: Издательства "Наука" Казахской ССР, 1988. — С. 106. — 142 с. — ISBN 5-628-00010-8.

- ↑ Темиргалиев, 2019, с. 331.

- ↑ -. www.vostlit.info. Дата обращения: 7 марта 2025.

- ↑ Сапаралиев, 2003, с. 24.

- ↑ Сапаралиев, 1995, с. 93.

- ↑ Темиргалиев, 2013, с. 362.

- ↑ Радик Темиргалиев. Эпоха последних батыров. — Фонд «Аспандау», 2013. — С. 361. — 430 с.

- ↑ Темиргалиев, 2019, с. 338—339.

- ↑ Темиргалиев Р. Д. Тамга. История казахских племен. — Алматы: MELOMAN Publishing, 2023. — С. 110-111. — 700 с. — ISBN 978-601-7910-55-6.

- ↑ Радик Темиргалиев. Казахи. Путь предков. — Алма-Ата: Аспандау, 2019. — 363 с. — ISBN 978-5-04-151780-9. Архивировано 26 декабря 2024 года.

- 1 2 Сулейманов, Моисеев, 1988, с. 107-108.

- 1 2 Сулейманов, Моисеев, 1988, с. 108.

- ↑ Сулейманов, Моисеев, 1988, с. 108-109.

- 1 2 АБЫЛАЙ ХАН – Институт истории и этнологии имени Ч. Ч. Валиханова. Дата обращения: 23 марта 2025.

- ↑ Валиханов Ч. Ч. Собрание сочинений в пяти томах. — Алма-Ата, 1985.

- ↑ Р. Б. Сулейменов, В.А. Моисеев. Из истории Казахстана XVIII века (О внешней и внутренней политике Аблая). — Алма-Ата: Издательства "Наука" Казахской ССР, 1988. — С. 114. — 142 с. — ISBN 5-628-00010-8.

- ↑ Плоских В. М. Istorii͡a kyrgyzov i Kyrgyzstana: uchebnik dli͡a vuzov. — Ilim, 2003. — С. 151.

- ↑ Сапаралиев, 1995, с. 95.

- ↑ Темиргалиев, 2013, с. 406.

- ↑ пер. Мендияр Бекчурин. 1779 г. не позднее августа 13. — Из письма хана Аблая оренбургскому губернатору И. Рейнсдорпу о взаимоотношениях с киргизами. www.vostlit.info. Дата обращения: 9 октября 2024.

- 1 2 Р. Д. Темиргалиев. Эпоха последних батыров. — С. 273–274.

- ↑ Ерофеева И. В. Эпистолярное наследие Казахской правящей элиты. Письмо № 344, 1780 год, на имя губернатора Д.И.Чичерину.

- 1 2 Темиргалиев, 2013, с. 234.

- ↑ Сапаралиев, 2003, с. 26.

- ↑ А. Левшин. Описание Киргиз-кайсакских или Киргиз-казачьих орд и степей. — ISSN 978-5-518-08690-6..

- ↑ Шанышкылы Бердыкожа-батыр – государственный деятель, сардар, дипломат | Номад | 30.07.2012. nomad.su. Дата обращения: 15 марта 2025.

- ↑ КабульдиновЗ.Е., д.и.н. Абылай хан. Институт истории и этнологии имени Ч. Ч. Валиханова (2023). Архивировано 26 ноября 2024 года.

- ↑ Г. Т. Моминова, Г. О. Чаргинова, Мустафа Гиритлиоглу, А. А. Касымова. From History of Accession of the Senior Zhuz to the Russian Empire: Prerequisites and Reasons // Bylye Gody. — 2019. — С. 1097—1098. — ISSN 2310-0028. Архивировано 23 января 2025 года.

- ↑ И. В. Ерофеева. Письма казахских ханов и султанов последней четверти XVII – середины XIX в. как исторический источник // Эпистолярное наследие казахской правящей элиты 1675–1821 гг. Сборник исторических документов в 2-х томах. — 2014. — С. 52. Архивировано 21 июля 2024 года.

- ↑ С. Аблайханов, пер. Курбанаков. Прошение султана Старшего жуза С. Аблайханова и биев пограничному начальнику сибирских казахов полк. Вишневскому об учреждении окружного приказа для защиты казахов от соседних ханств. www.vostlit.info (5 мая 1843). Дата обращения: 2 января 2025. Архивировано 23 января 2025 года.

Литература

Книги

- Д. Б. Сапаралиев. Взаимоотношения кыргызского народа с русским и соседними народами в XVIII в / отв. ред. В. М. Плоских. — Бишкек: «Илим», 1995. — 152 с. — ISBN 5-8355-0852-2.

- Р. Д. Темиргалиев. Казахи и Россия. — Алма-Ата: Aspandau Foundation, 2013. — 494 с. — ISBN 5041618836. — ISBN 9785041618834.

- Р. Д. Темиргалиев. Эпоха последних батыров. — Алма-Ата: Aspandau Foundation, 2019. — 403 с. — ISBN 9785041618780. — ISBN 504161878X.

- К. Ш. Хафизова. Степные властители и их дипломатия в XVIII—XIX веках. — Нур-Султан: КИСИ при Президенте РК, 2019. — 476 с. — ISBN 978-601-7972-15-8.

- Р. Б. Сулейменов, В. А. Моисеев. Из истории Казахстана XVIII века (о внешней и внутренней политике Аблая). — Алма-Ата: Наука, 1988. — 144 с. Архивировано 8 декабря 2024 года.

Статьи

- Д. Б. Сапаралиев. Новые аспекты в исследовании кыргызско-казахских взаимоотношений (вторая половина XVIII-первая половина XIX века) // Turkoliji. — А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, 2003. — № 2 (4). — С. 22—29. — ISSN 1727-060X.

- Т. Ш. Уметбаев, А. В. Дудникова. Две империи в начале борьбы за Центральную Азию (о некоторых проблемах в российско-китайских отношениях в XVIII веке после краха Джунгарского ханства) // Проблемы востоковедения. — 2015. — С. 19—26.